Stifled (PSN)

Das Konzept, den Spieler einen blinden Charakter steuern zu lassen, hört sich wie eine gewagte Idee an. Tatsächlich haben einige Entwickler das Konzept verfolgt, bislang allerdings mit wenig Erfolg. Die Macher von „Stifled“ verfolgen den Ansatz einer Welt aus schwarz und weiß, die durch die eigene Stimme sichtbar wird. Gleichzeitig wollen die Macher das aber sinnvoller verpacken, um den Spielern das Fürchten zu lehren. Ob das funktioniert, verraten die folgenden Zeilen.

Weniger ist mehr!

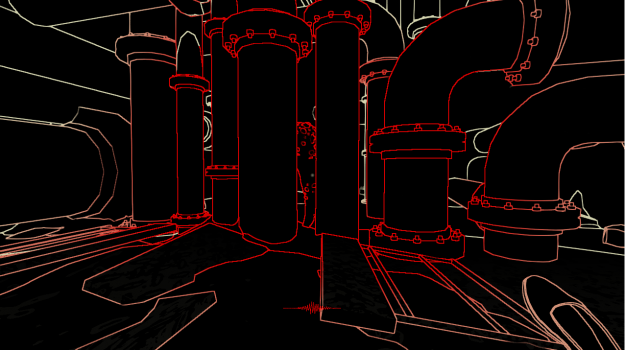

Der Großteil des Spieles läuft an Orten ab, die eigentlich komplett schwarz zu sein scheinen. Lässt man allerdings einen Ton von sich, wahlweise durch Knopfdruck oder Mikrofon, wird die Umgebung kurzzeitig sichtbar. Das sorgt besonders in den ersten Minuten für einen wundervoll minimalistischen Stil, der punkten kann. Die Umgebungen werden gut sichtbar, aber dennoch fühlt man sich wie im nichts und möchte mehr erkunden.

Genau in dem Moment, in dem man gelangweilt werden könnte, wird kunstvoll der erste Feind eingeführt. Die Baby-ähnliche Kreatur gibt auch Töne ab, die in rot dargestellt werden. Macht der Spieler nun Geräusche, verrät er seine Position und wird von den Feinden gejagt. Das hört sich wie eine simple Mechanik an, wird jedoch perfekt umgesetzt. Es reicht nicht, einfach zu schleichen, da man ohne Töne abzugeben schlichtweg nicht sieht, wohin man laufen muss. Gleichzeitig können die Feinde aber auch nichts sehen, es entsteht also ein Katz und Maus-Spiel der besonderen Art. Genau in diesen Passagen ist „Stifled“ ein motivierendes Spiel, das seine Stärken ausreizt. Weitere Elemente wie Steine, die unglaublich wichtig zur Bewältigung der Aufgaben werden, erweitern die Möglichkeiten und geben dem Spieler das Gefühl, die Feinde wahrlich auszutricksen. Kompliziert wird der Ablauf allerdings nie, lebt er doch stets von der Anspannung.

Die Wurzeln des Horrors

Die Philosophie der Macher dominiert das gesamte Geschehen. Anstatt zu überlegen, wie man den Spieler am besten erschreckt, haben sie überlegt, wie man am besten eine Atmosphäre erzeugt um den Spieler zu erschrecken. Dieses Kunstrück ist ihnen gelungen, denn man fühlt sich in jeder einzelnen Szene angreifbar und verloren. In der Dunkelheit befinden sich nie unsichtbare Gefahren, tatsächlich sind alle Gegner permanent sichtbar. Um aber voranzukommen, muss man die Sicherheit aufgeben, was den wahren Horror erzeugt.

Ebenso bemerkenswert ist der Einsatz von Jumpscares. Anstatt die Spieler mit diesen zu belagern, sind sie eher verhalten und werden nur dann ausgelöst, wenn man einen Fehler macht. Ansonsten werden allen voran Umgebungsgeräusche genutzt, um die Spieler selbst in sicheren Passagen keine Verschnaufspause zu gönnen. „Stifled“ schafft es also tatsächlich, mit wenigen, dafür ausgereiften Mechaniken auf ganzer Linie zu überzeugen. Leider bestreitet der Titel aber auch fragwürdige Wege.

Zu vertraut

Nach jedem Abschnitt wird man durch eine merkwürdige Geschichte geführt. Man spielt nämlich David Ridley, dessen Umstände sehr wirr sind. Tatsächlich startet der Spieler in einem Haus, mit normalen Texturen, trotzdem ist das Sichtfeld genauso beschränkt. Solche Momente gibt es immer wieder, allerdings sind diese eher Laufpassagen mit kleinen Rätseln. Wirklich spannend sind sie nie, und auch die Horror-Elemente verlieren ihren Reiz, da hier lediglich bekannte Konzepte angewandt werden.

Schade ist, dass die Spieler ständig aus der dichten Atmosphäre herausgezogen werden. Zwar sind die narrativen Elemente interessant, zugleich ist die Auflösung eher enttäuschend und kann die spannenden Idee nicht tragen. Man wünscht sich ständig die minimalistischen Szenen zurück, denn der klare Fokus geht leider verloren. Zudem sehen die Umgebungen mitunter matschig aus und können nicht mit dem Rest mithalten, in dem auf Texturenvielfalt verzichtet wird. Schade ist auch die Länge, denn nach rund drei Stunden hat man das Ende gesehen.

Reale Angst

Das gute Spiel wird zu einem kleinen Meisterwerk, wenn man sich für PlayStation VR entscheidet. Dank der simplen Optik sieht das Spiel beeindruckend scharf aus, doch vor allem die Atmosphäre stellt sich als der Höhepunkt heraus. Man sieht nicht mehr nur die Dunkelheit um David herum, man befindet sich in der Dunkelheit. Hier macht auch die Mikrofon-Integration mehr Sinn, da man durch die eigene Lautstärke ein besseres Gefühl dafür erhält, in welcher Situation der Protagonist sich befindet. Gleichzeitig profitiert man spielerisch von der Immersion, da man ein besseres Orientierungsgefühl erhält.

Auch die wunderbare VR-Implementation hat ihre Schattenseiten wenn man in den traditionellen Gebieten unterwegs ist. Die schwammigen Texturen sind zwar nicht unbedingt hässlich, jedoch fühlt sich das Geschehen nicht so befriedigend an wie in den eigentlichen Gameplay-Passagen. Trotzdem wirken die Räume in der Virtuellen Realität spannender als am TV, was schlichtweg an den Stärken der Technologie liegt. Das Spiel erfordert PlayStation VR nicht und ist auch ohne eine tolle Erfahrung. Jedoch profitieren VR-Besitzer dermaßen stark von den Verbesserungen, dass das gute Spiel zum Geheimtipp wird. Lediglich die Ladezeiten könnten kürzer sein, wie bei den meisten VR-Spielen.

Das sagen unsere Leser: