Alien: Isolation

Normalerweise sind wir es von Spielen gewohnt, dass man seinen Feinden überlegen ist. Was aber wenn der Feind so übermächtig ist, dass nichts anderes übrig bleibt, als sich zu verstecken und bloß den direkten Kontakt zu vermeiden? Die Antwort auf die Frage liefert „Alien: Isolation“, das nicht anderes als ein riesiges Versteckspiel ist. Euer Gegner? – Eine der gefährlichsten und tödlichsten Kreaturen, die die Film-Geschichte jemals hervorgebracht hat.

Verloren im Weltall

„Alien: Isolation“ wirft den Spieler genauso wie die Heldin Amanda Ripley vor vollendete Tatsachen. Wer es gewohnt ist, normalerweise in Form eines Tutorials in den ersten Spielminuten an die Hand genommen zu werden, wird sich in den Weiten des Weltalls möglicherweise etwas verloren vorkommen. Vieles findet man über Experimentieren heraus oder wird erst dann vom Spiel verraten, wenn man schon in einer brenzligen Situation steckt. Nach wenigen Spielminuten und einem verehrendem Unfall findet man sich bereits in den Gängen des riesigen und stark beschädigten Raumschiffkreuzer Sevastopol wieder. Was hier geschehen ist kann man zunächst nur erahnen, wird aber auch durch die Handlung Schritt für Schritt erzählt und durch versteckte Raumschifflogs sowie Tagebücher näher detailliert.

Auf den Spuren von Ellen Ripley

Darüber wie viel Sinn es macht „Alien: Isolation“ zu spielen, wenn man vorher keinen Kontakt zur Film-Reihe hatte, lässt sich sicherlich streiten. Fakt ist, dass zumindest die Handlung nicht zwangsweise Vorkenntnisse voraussetzt. Alles was ihr Wissen müsst, ist, dass es sich bei Amanda um die Tochter von Ellen Ripley handelt, der Protagonistin der Alien-Filme. Da Ellen von einer Expedition mit der Nostromo niemals zurückgekehrt ist – Kenner der Filme wissen wieso – macht sich Amanda auf die Suche nach ihrer verschollenen Mutter, nachdem sie neue Informationen zu ihrem Verbleib erhalten hat. Jedem „Alien“-Neueinsteiger sollte klar sein, dass ohne Vorkenntnisse viele Momente aus der Gattung „Aha!“ und „Das kenne ich doch!“ verloren gehen. Ob jemand ohne „Alien“-Background ansatzweise so viel Freude an der 80er Jahre Raumschiff-Ausstattung finden kann wie ein Fan des Original-Films, ist fraglich. Immerhin ist „Alien: Isolation“ die perfekte Einladung dazu einen der genialsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten nachzuholen.

Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein!

Zunächst gänzlich unbewaffnet schleicht man also durch die verlassenen Gänge des gigantischen Raumschiffs. Relativ schnell erhält man jedoch Leuchtfackeln und eine Taschenlampe, sodass man sich in den finsteren Lüftungsschächten nicht gänzlich verloren fühlt. Ob der Griff zur Taschenlampe immer der cleverste Weg ist, sollte man von der Situation abhängig machen, denn jedes Geräusch und jede Bewegung, werden auch von Feinden wahrgenommen. Schnell stellt man fest, dass nur die wenigsten der Überlebenden auf der Sevastopol friedlich gesinnt sind. Dan

k Bauplänen und Komponenten, die im Weltraumdampfer verteilt liegen, kann man immerhin improvisieren und seine Feinde mit Gegenständen, die Geräusche erzeugen, oder EMP-Zündungen ablenken und mit Glück lahmlegen. Vom Gebrauch von Schusswaffen oder dem Nahkampf mit Feinden sollte man lieber absehen, da die Feinde meist wesentlich stärker sind, nach Verstärkung rufen oder der entstehende Lärm einen viel gefährlicheren Feind auf den Plan ruft. Das ist auch ein Grund dafür, dass man die Gegenstände kaum nutzt und das Crafting-System überflüssig erscheint. Dabei sorgt die bescheidene KI der Gegner in Kombination oft für enorme Vorteile. Die Feinde rennen einer Leuchtfackel wie Hunde einem Knochen hinterher und öffnen damit Fluchtwege oder übersehen Ripley trotz offenbarem Blickkontakt gerne mal in ihrem Versteck.

Auf Zehenspitzen

So oder so: Die effektivste Vorgehensweise bleibt es zu schleichen, kleinschrittig vorzugehen und vom einen in das nächste halbwegs sichere Versteck zu fliehen. Mit dem Motion-Tracker steht zudem ein mächtiges Utensil zur Verfügung. Film-Kenner brauchen keine weitere Erläuterung, allen anderen sei gesagt, dass man sich mit diesem kleinen Gerät sämtliche Bewegungen in einem begrenzen Umfeld anzeigen lassen kann. Größtenteils schleicht man daher gebückt und mit dem schrill piependem Tracker im Anschlag von Ecke zu Ecke und macht somit mögliche Bedrohungen aus. Wenn man trotz wildem Piepen die Quelle nicht ausfindig machen kann und der kleine Punkt auf dem grünen Display immer näher kommt, bleibt einem nicht nur das Herz fast stehen, sondern fühlt sich zu einem großen Teil an die grandiose Atmosphäre aus der Film-Vorlage erinnert.

Schlaraffenland für „Alien“-Fans

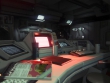

Auch ansonsten werden „Alien“-Fans auf ihre Kosten kommen. Wenn „Alien: Isolation“ in einem Punkt eine meisterhafte Glanzleistung abliefert, dann ist es nämlich der unfassbare Reichtum an Details, die aus der Vorlage übernommen wurden. Sei es die Farbe der Wandabdeckungen, die Abbildungen auf den Monitoren oder die Minispiele – so ziemlich alles was man in „Alien: Isolation“ antrifft, findet sich entweder exakt oder in ähnlicher Weise im Film wieder. Um diesen Detailgrad wertschätzen zu können, empfiehlt es sich erst „Alien: Isolation“ zu spielen und im Anschluss den Film einzulegen. Das mag komisch klingen, aber nachdem man etliche Stunden durch enge Luftschächte gekrochen ist und die verlassenen Raumschiff Decks durchquert hat, hat man ein wesentlich besseres Auge für derartige Details. Bereits in den ersten Minuten des Films findet man so zahlreiche Parallelen wieder. So oft ich den Film vorher schon gesehen hatte, scheint er mir erst nach „Alien: Isolation“ so vertraut wie nie zuvor.

Überlebenskampf gegen den perfekten Organismus

Zudem gelingt es „Alien: Isolation“ wunderbar, die schiere Übermacht des Aliens einzufangen und umzusetzen. Stets muss man fürchten, dass der kleinste Fehltritt den übermächtigen Feind herbeiruft, dessen Handlungen man nie voraussehen kann und gegen den selbst Schusswaffen nichts ausrichten können. Zumal ist der große Feind zum größten Teil des Spiels gar nicht zu sehen, was ihn zu einer unsichtbaren Bedrohung macht. Diese Unberechenbarkeit und Übermacht stellt sich als absolut genial heraus und führt zu einer der besten Level, die ich den letzten Jahren spielen durfte, entpuppt sich zeitgleich aber auch als zweischneidiges Schwert.

Keine Fehler gestattet

Auf der einen Seite fühlt es sich fantastisch an, dass ein Spiel mich endlich wieder an meine Frustrationsgrenze treibt, ich nicht nach dem ersten Fehlversuch schon Tipps verraten bekomme oder mir der richtige Laufweg eingezeichnet wird. Keine Frage: „Alien: Isolation“ hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Ja, man steht oft vor dem Verzweifeln. Aber trotzdem habe ich genug Ehrgeiz und Spaß gehabt, dass ich den Controller nicht aus der Hand gelassen habe, bis ich den Klauen des außerirdischen Killers entkommen bin. Wer nicht den spielerischen Ehrgeiz hat und es mit sich vereinbart bekommt, kann den einfachsten Schwierigkeitsgrad ausprobieren. Dennoch ändert dies nichts daran, dass „Alien: Isolation“ zum Großteil nach dem Trial & Error-Prinzip funktioniert. Kleinste Fehler werden erbarmungslos bestraft und hier wird einem der tödlichste und unberechenbarste Gegner vorgesetzt, den die Videospielgemeinschaft seit langem gesehen hat.

Ein Loch in der Atmosphäre

Da ist es in gewisser Weise schon ironisch, dass die große Attraktion des Spiels in Form des übermächtigen Xenomorphs zugleich auch eine der größten Schwächen darstellt. „Alien: Isolation“ lebt zu einem großen Teil von seiner dichten Atmosphäre, die sich wie ein bedrohlicher Nebel um den Spieler legt. Das ist das mühevolle Ergebnis des fantastischen Zusammenspiels aus beengenden Fluren, bedrohlicher Soundkulisse, Liebe zum kleinsten Detail, fantastischen Licht-Effekten und nicht zuletzt der dauerhaften unsichtbaren Bedrohung. Ein kleines Highlight unter den zahlreichen Rand-Details stellt der Fokus-Effekt bei Gebrauch des Motion-Trackers dar. Auf Knopfdruck der Schultertaste fokussiert sich das Sichtfeld auf den Bildschirm des Trackers, während zugleich der Blick in den Flur unscharf wird. Wird die Taste nicht gehalten, ist hingegen der Bildschirm unscharf. Ein winziges Detail, das die Immersion und Atmosphäre aber auf einen ganz anderen Level hebt.

Der schmale Grat zwischen herausfordernd & frustrierend

Wenn man aber bereits zum fünften Mal vom Alien gepackt wird und man denselben Gang erneut entlang schleichen muss, spielt auch all das nicht mehr großartig zur Sache. Schlagartig verfliegt alle Vorsicht und die mühevoll aufgebaute Atmosphäre bricht zusammen, wie ein wackliges Kartenhaus. Da können auch die knarzenden Raumschiffwände oder das schummrige Licht inmitten von dichten Dunstwänden nichts ändern. Stattdessen setzen Frust und Resignation ein.

Die festen Speicherpunkte, an denen man nicht einmal vor Feinden sicher ist, tragen einen großen Teil zu diesem Frusterlebnis bei. Hier muss man aber eingestehen, dass das Speichersystem als Mittel zur Erzeugung der bedrohlichen Atmosphäre genutzt wird. Nie soll man sich sicher fühlen und möglichst vorsichtig vorgehen, da man beim Scheitern noch einmal von vorne beginnen muss. Das funktioniert solange auch gut, bis man an einer kniffligen Stelle hängen bleibt. Spätestens dann sind die weit entfernten Speicherpunkte nur noch störend. Dennoch sind die als Telefone getarnten Speicherpunkte mehr oder minder fair platziert, sodass man sich mit dieser Design-Entscheidung arrangieren kann.

Über den Zenit

Doch das bleibt nicht der einzige Problemherd, mit dem „Alien: Isolation“ zu kämpfen hat. Bereits vor der Veröffentlichung kam häufig die Frage auf, ob es Creative Assembly gelingen würde, das Versteckspiel zwischen Ripley und dem Alien über ein gesamtes Spiel spannend zu halten. Zu guter Letzt bestätigt sich die Befürchtung. 17 Missionen und über 20 Spielstunden sind für ein dauerhaftes Versteckspiel einfach zu lang. Nach den ersten fantastischen zehn Spielstunden driftet das Spiel ab, plötzlich sieht man sich mit einer Schrotflinte bewaffnet, was bis dahin so überhaupt nicht in den Kanon des Spiels gepasst hat. Der Spannungsgrad des Spiels fällt diesem Bruch in gewisser Weise zu Opfer, sodass man sich tatsächlich wünscht, dass einige der teils sehr langen Missionen lieber hätten rausgeschnitten werden sollen. Keine Sorge: Zum Schluss findet „Alien: Isolation“ wieder zu seiner Höchstform zurück und zollt seiner Vorlage einen gerechten Tribut.

Kratzer auf der Oberfläche

Auch ansonsten findet man an der glänzenden Oberfläche von „Alien: Isolation“ den ein oder anderen Kratzer. Das Spiel sieht fantastisch aus, matschige Texturen muss man mit der Lupe suchen und die Anlage sollte man ruhig etwas höher drehen, um die fantastischen Sound-Kulisse mitzubekommen. Fehler, wie die merklich einbrechende Bildrate in den Zwischensequenzen oder Probleme mit der Lippensynchronität der Charaktere, sind daher noch ärgerlicher bei der ansonsten auf Hochglanz polierten Oberfläche von „Alien: Isolation“.

Das sagen unsere Leser: